おぼろタオルとは

創業以来110余年紡ぎ続ける、おぼろタオルの歴史

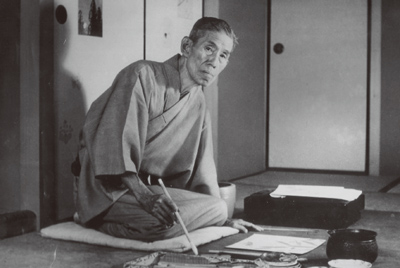

当社は1908(明治41)年、三重県津市に誕生しました。 創業者の森田庄三郎は経営者である一方、日本画家としても優れた才能を持ち、その恵まれた感性を生かして、従来あった無地で味気ないタオルに模様を描くことを考えました。 それが、横糸にだけ色を染める「おぼろ染め」という技術です。 この技術によって染められた「おぼろ染めタオル」は、吸水性の高さと絞りやすさから、入浴時の「洗う」「拭く」などの機能性を兼ね備えていると人気を集め、その後も時代とともに発展してきました。

創業者 森田庄三郎

工場風景(昭和五年)

さらに1927(昭和2)年には、日本初の細糸による「二重袋織りガーゼタオル」の量産化に成功。 次々と新しい商品を開発し、業界をけん引しました。 当社では現在もそのパイオニア精神を受け継ぎ、独創的な特許を複数取得するほか、「伊勢古式着物文様」「おぼろ百年の極」「専用タオルシリーズ」などの新商品を生み続けています。

工場風景(大正七年)

日本初の「おぼろ染め」タオル

「おぼろ染め」によって染色したタオルは、当社の代表商品。乾いた状態では模様がおぼろげに見えますが、水に濡らすとくっきりと浮かび上がり、その様子が、おぼろ月夜が晴れる様子に似ていることから、この名が付きました。1908(明治41)年には、「朧染タオル製造法」として専売特許を取得しています。

日本初の二重袋織りガーゼタオル

二重袋織りガーゼタオルが開発された大正末期は、芸者さんらがお化粧する際、決まって医療用のガーゼ生地を使っていました。しかし、ガーゼ生地だけでは吸水性や吸湿性が足りません。そこで数年の試行錯誤を経て、ガーゼ生地とタオル地を組み合わせたガーゼタオルを完成させたのです。商品は大反響を受け、その後、着物の下につける腰巻や肌着などにも派生しました。現在でも、生まれたての赤ちゃんの沐浴用タオルやおくるみ、お風呂で体を洗うための浴用タオルなど、いろいろな用途に使える万能品としてご愛用いただいています。

おぼろタオルの製造工程

-

1.整経(織り前工程)

機械にかける準備をします

タオルは、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)、ループ状のパイル糸(浮き糸)の3本から出来ています。この工程では、それぞれ複数本用意した経糸とパイル糸をくるくると回転させながら一本の糸にまとめ、ビームと呼ばれる筒に円柱状に巻き付けます。

-

2.製織工程

織機でタオルを織ります

糸の切れや擦れを防ぐため、先ほど円柱状に巻いた糸を円錐状にまき直します。その後、織機によって、1で整経した糸に、緯糸を織り込んでいまきす。これにより、パイル糸をループ状に形成しタオルのふんわりした質感が出ます。

-

3.製織工程(耳ミシン)

タオルの両端にミシンをかけます

織りあがったばかりの生地は、縁から糸が出て切りっぱなしの状態です。そのまま次の工程に入ると糸が機械にひっかかりほつれてしまうため、先にタオルの両端をミシンで縫います。

-

4.おぼろ染め工程

タオルに名前を入れています

おぼろタオルの名前の由来となった専売特許技術「おぼろ染め」を用いて、緯糸にだけ色をつけます。これは、創業時から伝わる伝統の技であり、今も昔と変わらぬ工程で作られています。

-

5.晒し工程

タオルを晒してきれいにします

織物から不純物や糊を取り除き、白く漂白します。一般的には時間短縮のため、先に糸の状態で晒してからタオルを織る「先晒し」にしますが、当社では、綿本来が持つ吸水性を最大限引き出すために、後晒しにこだわっています。

-

6.染色工程

タオルを染めています

晒し工程で白くなったタオルを染色します。2日間程度晒すことにより染色性が高く色ムラも発生しにくくなり、品質の高いタオルが出来上がります。

-

7.ウィンス工程(洗い)

タオルを洗ってきれいにします

染料や汚れが残らないように、湯洗いと水洗いを繰り返します。

-

8.乾燥工程(サクション乾燥機)

タオルを乾かします

独自開発したサクション乾燥機によって、あえてパイル糸の向きをさまざまな方向にばらします。これにより、おぼろタオルの特徴であるふっくらボリュームのある風合いに仕上がります。

-

9.切断工程

つながったタオルを一枚一枚切り離します

この段階では、まだタオルは長い帯状のままです。電動カッターを使い、一枚づつ使いやすいサイズに切り離します。

-

10.ヘムミシン工程

タオルの両端にミシンをかけます

切り離したタオルの切断面にミシンをかけ、ネームタグを付けます。こちらも昔と変わらず、一枚づつ丁寧に手作業で縫製しています。

-

11.プリント工程

タオルに絵や文字をプリントします

タオルに絵や文字をプリントします。当社では顔料プリントと染料プリント、2種類のプリントが可能です。

-

12.整理・検品工程

不良品がないかを検査し整理します

サイズ・重さ・汚れ・糸のほつれなど不良品がないか一枚ずつ徹底的に検品します。袋に入れ箱に詰めた後も全商品を検針機にかけ、検査を通過した商品のみ出荷します。

お気軽にご相談・お問合わせ下さい。

営業日カレンダー(会社)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休業日(会社)

おぼろタオル株式會社

TEL 059-227-3281(代表)

TEL 059-225-8292(営業)

お気軽にお問い合わせください。

営業時間/平日 8:00〜17:00